Infektion der Ökonomie

Wie hängen Kapitalismus, Krise und Krieg zusammen? Als im Jahr 2008 die globale Krise ihren Höhepunkt erlebte, war selbst dem bürgerlichen Feuilleton die bange Frage zu entnehmen, ob sich denn die Weltwirtschaftskrise, wie Anno 1929, zu einem neuen Weltkrieg entwickeln könne – ein Szenario, das von Linken und Aktivist*innen der Friedensbewegung schon viele Jahre diskutiert wurde. Doch die ökonomische Struktur des globalisierten Kapitalismus und das abgestimmte Handeln des politischen Personals schienen diesen Befürchtungen zu widersprechen. Mehrere G-20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer bekräftigten die internationale Zusammenarbeit und erteilten dem Protektionismus eine Absage. Konzertierte Aktionen der wichtigsten Zentralbanken, die die Märkte mit billigem Geld zu beruhigen suchten und gewaltige Konjukturprogramme konnten eine „Kernschmelze des Finanzsystems“, wie sie nicht nur der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück befürchtete, gerade noch einmal verhindern.

Austeritätsprogramme aus der Schäubleschmiede

Doch die proklamierte Einigkeit der doch eigentlich konkurrierenden Nationalökonomien hielt nicht lange vor. Selbst innerhalb der Staatenbünde kam es zu handfesten Differenzen. So kam es innerhalb der Europäischen Union, während der Phase der Krise, die als „Eurokrise“ bekannt wurde, zum Streit darüber, wie man aus dem Schlamassel wieder herauskommen könne. Während vor allem Deutschland auf einem harten Sparkurs und Austeritätsprogrammen gegenüber den, vor allem südeuropäischen, Krisenstaaten beharrte, forderten andere einen Schuldenschnitt und eine nachfrageorientierte Politik, um die Konjunktur wieder anzuheizen. Das deutsche Erfolgsmodell, das auf einer exportorientierten Wirtschaft mit niedrigen Löhnen basiert, konnte dies natürlich nicht zulassen. Und so setzte der als rigoroser Sparkommissar auftretende Nachfolger Steinbrücks, Wolfgang Schäuble, gemeinsam mit der so genannten Troika äußerst schmerzhafte Austeritätsmaßnahmen in den von der Krise besonders betroffenen Staaten durch.

Der Widerstand gegen eine „deutsche EU der Austerität“ und die schier endlose Krise, die sich mit den neoliberalen Rezepten ganz offensichtlich nicht überwinden ließ, brachten nicht nur linke Parteien, wie Syriza in Griechenland und Podemos in Spanien an die Macht, sondern stärkten auch populistische und autoritäre Parteien und Bewegungen. Diese beklagten vor allem die Eingriffe in die nationale Souveränität und den Einfluss supranationaler Organisationen. Auch weltweit bekamen souveränistische und protektionistische Strömungen immer mehr Zulauf. Statt gemeinsam den globalen Kapitalismus retten zu wollen, besannen sich die Staatenlenker zunehmend auf ihr nationales Interesse. So propagierte Donald Trump die Parole „America first“ und kündigte Freihandelsabkommen auf, mit dem erklärten Ziel Industriearbeitsplätze in die USA zurückzuholen und die bedrohte Führungsrolle der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Und in Großbritannien trat sogar, wider aller ökonomischen Vernunft aus der EU aus, um in Zukunft ihre wirtschaftlichen Interessen nur noch nationalstaatlich vertreten zu können und keine Rücksicht mehr auf die anderen Mitgliedsstaaten nehmen zu müssen. Die ökonomische Krise führte auf dem politischen Parkett also zu einem verstärkten Rückzug auf vermeintlich eigene Interessen und zu einer schärferen Abgrenzung gegen die Konkurrenz.

Eine neue Krise bahnt sich an…

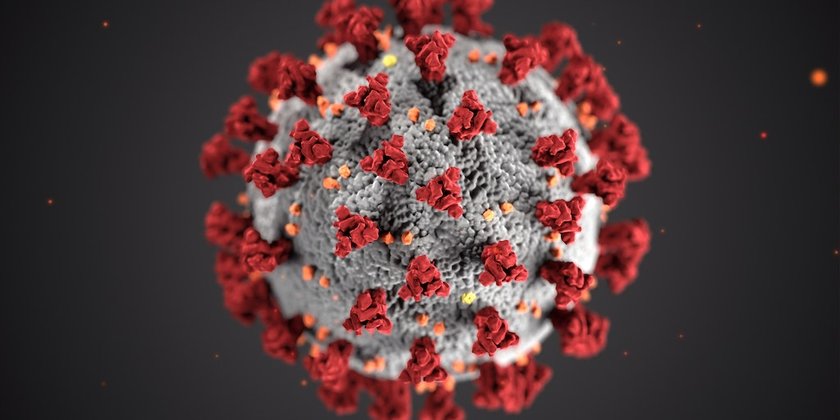

Und jetzt auch noch Corona! Der Ausbruch der Corona-Epidemie Ende vergangenen Jahres in China und dessen schnelle Verbreitung über die ganze Welt, zeigt die Verwundbarkeit des globalisierten Kapitalismus. Wenn Städte abgeriegelt und Fabriken geschlossen werden, trifft dies – neben allen Auswirkungen auf die Menschen, die Lohnabhängigen und so weiter – eng getaktete Lieferketten. Dies kann dann dazu führen, dass am anderen Ende der Welt Produktionsanlagen stillstehen, wenn Teile nicht angeliefert werden. Der Ausbruch der Epidemie in China trifft die Weltwirtschaft besonders hart. Zum einen ist China inzwischen die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und die aufsteigende Kraft im Weltsystem und zum anderen immer noch die „Werkbank der Welt“. Hier werden viele der Produkte hergestellt, die dann in den Vereinigten Staaten oder in Europa verkauft werden. Beispielhaft dafür steht der US-Elektronikkonzern Apple, der wie kaum ein anderes Unternehmen auf die Produktion in China setzt. Bereits im Januar musste Apple aufgrund der zwischenzeitlich als „Pandemie“ deklarierten Krankheit eine Umsatzwarnung herausgeben.

Dazu kam noch das anfänglich verheerende Krisenmanagement der autoritären Staatsführung in China, die die Informationen über die neuartige Lungeninfektion zurückhalten wollte und erst viel zu spät mit drastischen Quarantänemaßnahmen versuchte, eine Ausbreitung zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt hatten aber schon Millionen Menschen Wuhan, den mutmaßlichen Ursprungsort der Epidemie, verlassen, um zu ihren Verwandten zu fahren und mit diesen das Neujahrsfest zu feiern. Das Virus wurde verbreitete sich immer weiter. Durch die enge Einbindung der chinesischen Wirtschaft in die globalen Verwertungsketten, durch Treffen von internationalen Manager_innen oder Konzernmitarbeiter_innen, aber auch durch Touristinnen und Touristen, wurde das Virus schnell über die ganze Welt verteilt.

Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft werden deutlich stärker ausfallen als noch 2003, als der durchaus vergleichbare SARS-Virus ebenfalls in China ausbrach und sich dann weiterverbreitete. Zum einen war 2003 die Weltwirtschaft in keinem so geschwächten Zustand wie heute, nach der immer noch nicht bewältigten großen Krise. Zum anderen ist seitdem die Bedeutung und die Einbindung Chinas in der Weltwirtschaft deutlich gewachsen. Lag der Anteil der globalen Wirtschaftsleistung Chinas damals bei nur vier Prozent, sind es heute bereits 17 Prozent. In Folge der SARS-Epidemie 2003 schwächte sich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft um ein Prozent ab. Dies wiederrum hatte auch damals Folgewirkungen auf die Nationalökonomien anderer Staaten, aber noch im überschaubaren Rahmen: Es soll etwa das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik damals um weniger als 0,1 Prozent gesenkt haben.

Dieses Mal werden sowohl die Auswirkung auf das chinesische Wachstum als auch auf die mit China verbundenen Handelspartner deutlich größer werden. Anfang März schätzte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), dass sich das ursprünglich für 2020 erwartete Wachstum aufgrund der Corona-Epidemie halbieren könnte. Am stärksten betroffen wäre natürlich die chinesische Wirtschaft, der die OECD nur noch eine für ihre Verhältnisse erschrecken schwaches Wachstum von 4,9 Prozent vorhersagt. Doch selbst diese düstere Prognose könnte sich nach den Entwicklungen der letzten Tage (Börsencrash, Ölpreiseinbruch und weitere weltweite Verbreitung des Virus) noch als zu optimistisch herausstellen.

Wird die Globalisierung rückgängig gemacht?

Die aktuellen Entwicklungen dürften auch den Trend verstärken, Produktionsstandorte aus China zu verlegen. Bereits in den vergangenen Jahren kam es vor allem in der Textilindustrie zu Verlagerungen, etwa nach Vietnam oder Bangladesch. Gründe dafür waren unter anderem das gestiegene Lohnniveau, dass sich die chinesischen Arbeiterinnen und Arbeiter erkämpfen konnten. Die Kolumnistin der Financial Times, Rana Foroohar, sieht deshalb im Corona-Virus einen wichtigen Faktor, der die Entkopplung der Weltwirtschaft weiter vorantreibt. Sie sieht den Beginn einer neuen Ära, die die Globalisierung durch eine zunehmend regionale und lokaler ausgerichtete Produktion ablöst. Anzeichen dafür seien schon seit einiger Zeit zu beobachten, etwa wenn US-Konzerne ihre Lieferketten aus Asien abziehen und in Mexiko und damit näher an den USA aufbauen. Foroohar zitiert dazu den Blackrock-Investmentstrategen Mike Pyle, der vorhersagt, dass die Lieferketten der Zukunft etwas weniger effizient, dafür aber aber widerstandsfähiger seien müssen und dies bedeute eben auch eine stärkere Anbindung an die Heimatmärkte.

Diese ökonomische Entwicklung zurück zu den Nationalstaaten bzw. geographischen Großräumen stärkt wiederum genau diejenigen, die auch einen politischen Bezug auf die eigene Nation und die Nationalökonomie fordern. Die rechten Parteien und Bewegungen erhalten dadurch eine materielle Basis für ihr politisches Handeln. Handelskriege, wie die, die momentan schon von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, werden wohl keine Ausnahme mehr bleiben. Der Kampf um die wirtschaftliche und geopolitische Vorherrschaft zwischen den einzelnen Blöcken wird dadurch noch offener und aggressiver ausgetragen werden und dies erhöht auch die Gefahr größerer Kriege. Etwas mehr als zehn Jahre nach Beginn der großen Krise kann damit die Frage nach dem Weltkrieg nicht mehr so leicht wegewischt werden.